井延坡工作室|中国航海日遐想:一本书,一块碑,一片海

1492年8月的一天,西班牙帕洛斯港,微风徐徐,旌旗招展。三艘飘扬着西班牙王室旗帜的木桅帆船正蓄势待发,准备扬帆起航。在这支船队的旗舰“圣玛丽亚”号上,一个意大利人正静静地站在船艏,冷峻的目光投向大海的那一头。

这个人叫哥伦布。在他的率领下,一段跨越欧洲与美洲的大航海之旅即将开启,世界航海史上新的一页正在徐徐打开。而即将要书写这一页的人——哥伦布,脑海中可能还在不断回荡着另外一本书。

这是一本创作于哥伦布出生前的150年,记载了无数“东方神迹”和奇闻异事的“世界第一游记”,《马可·波罗游记》。

哥伦布对这本书痴迷到了什么程度?葡萄牙首都里斯本至今还保存着一本他读过的拉丁文版的《马可·波罗游记》,在这本书上,哥伦布留下了366个页旁注释。注释中,对那些繁华热闹的市集巷陌,做工精美的丝绸锦缎,以及纸币、茶叶、香料、瓷器、檀香木等一连串珍奇物件,哥伦布不吝笔墨反复记录。甚至,他毫不隐晦地向他的朋友吐露了心声,“有了黄金,要把灵魂送到天堂,也是可以做的。”

但历史就是这样有趣。有后人考证,这本书的作者马可·波罗可能并未到过当时的中国,甚至连黑海的边儿也没见着,但毕竟刺激了像哥伦布这样富有冒险精神的欧洲航海家们迈出了征服海洋的重要一步。

在哥伦布船队起航后的第4年,葡萄牙人瓦斯科·达·伽玛也紧随其后,过赤道、抵好望角,经印度洋而达印度西岸。同年,英国人卡勃特向大西洋西北方向航行,抵达了加拿大。这些航海家虽然没有一个踏上马可·波罗描述下的那块土地,但他们对世界版图的影响却是革命性的,这也成为人类历史上“地理大发现”的重要开端。

“地理大发现”给人类带来的最直接影响就是东西方之间的接触交流开始急剧增加。随着一支支欧洲船队的破浪远航,欧洲人的视角也从领地之间的野蛮征伐投向更加袤远的地理空间。然而,在这个过程中,殖民主义与血腥掠夺也像幽灵一般,伴随着一条条贯穿海洋的新航路的开辟,被欧洲的航海家们裹挟着,带到地球的很多角落。

正如恩格斯所说,“葡萄牙人在非洲海岸、印度和整个远东寻找的是黄金;黄金一词是驱使西班牙人横渡大西洋到美洲去的咒语;黄金是白人刚踏上一个新发现的海岸时所要的第一件东西”。“地理大发现”,这个本就出自于西方人之口的词汇,除了带给欧洲少数国家财富与地盘,对人类世界进程却产生了复杂而矛盾的影响。尤其是那些本来过着与世无争生活的当地原生居民,赤裸裸的掠夺和占领,血淋淋的杀戮与奴役,则如疾风骤雨一般降临了。

法国著名诗人斯特芳·马拉美曾说过,“世界的存在,是为了一本书”。在这本书上,每个国家、每个民族都可以写下属于自己的独立篇章。而其中的某些章节,又在不同的时空里产生了交叉。

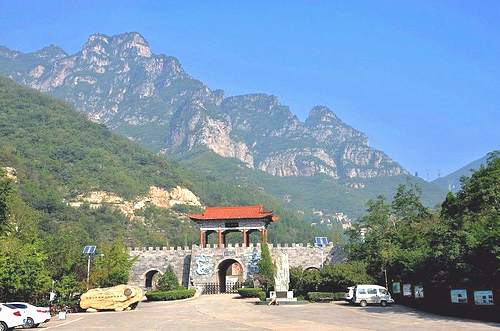

1911年,在斯里兰卡南部的加勒市附近,出土了一块500多年前的中国石碑。石碑高144.78厘米,宽76.2厘米,厚12.7厘米,顶部两角呈圆拱形,上方刻有二龙戏珠的浮雕,四周饰有漂亮的花纹。石碑正面镌刻着用中文、泰米尔文和波斯文三种文字写成的碑文。

因为年代比较久远,石碑上不少地方已经残缺,泰米尔文和波斯文的个别词句也很难辨识出来。但经过不同国家学者的努力,神秘的碑文还是最终得以破解。

这块石碑是1409年,中国明朝伟大的航海家郑和第二次下西洋途经锡兰国(今斯里兰卡)时,在德维努瓦拉一个寺庙祭祀布施后所立,因此被定名为《布施锡兰山佛寺碑》。据考证,这块碑是郑和船队在出发前于南京刻好、随船带到锡兰国的。三种文字的碑文内容有所不同,但都表达了对佛祖释迦牟尼、婆罗门教保护神毗湿奴和伊斯兰教真主的尊崇和敬仰,并说明祭祀立碑的目的是祈福“人舟安利,来往无虞”。

对于郑和立碑的这段经历,同时期的文献中也有记载。郑和船队的随行翻译费信在《星槎胜览》中曾这样写道,“永乐七年,皇上命正使太监郑和等赍捧诏敕、金银供器、彩妆、织金宝幡,布施於寺,及建石碑以崇皇图之治”。如果翻阅当时明朝统治者颁发的外交诏令来看,这个所图之“治”就是“不可欺寡,不可凌弱,庶几共享太平之福”。

有斯里兰卡学者认为,石碑充分体现了郑和以及中国古代人民的广阔胸怀和平等宽容精神。这与后来西方殖民者入侵斯里兰卡时修筑城堡、掠夺财富,强迫当地人民改变宗教信仰的做法形成鲜明的对照。

郑和七下西洋,庞大船队所到之处,不仅将中华悠久文明广泛传播开来,也大大推动了当地经济贸易的发展。就拿船队远航抵达印度古里城来说,根据英国经济学家麦迪逊的估计,“郑和下西洋时期,中印两国的贸易就占了全世界生产总额约一半以上”。这种盛况在15世纪前后持续了二三十年,使“印度的港口开始了空前的繁荣”。

一块沉睡了600多年的石碑,始终未能湮灭一个民族走向文明的过往,更没能抹去这个民族经略海洋的思考。特别是,在这个民族拥有当时世界最强大的海上力量之时,追求的仍然是一种文明的理想,是止戈为武,是和平共处,是“共享太平之福”,这充分体现了一种开放兼容的思想、以和为贵的品格、自强不息的精神。

广袤的海洋,忠实记录下人类探索未知的步伐,也接续着人类不断战胜困难险阻、构建理想世界的追求。在这个过程中,有很多伟大的创举,奏响了人类进步的洪钟大吕。但也应看到,在这条道路上,难免会掺杂一些时代的杂音。就像《马可·波罗游记》,有的人嗅到的可能只是满地财富的味道,而恰恰忽略了东方文明的本身。于是,海洋在这些人的眼中,成为了他们攫取自身利益的最佳猎场。最终,也演变成其他民族的一场噩梦。

今天,随着航海技术的不断进步,人类与海洋的关系越来越亲密,人类认知海洋的视角也越来越广阔。海洋,不仅是哺育人类的大粮仓,是新兴技术的孵化器,是推动文明的受力点,更是连接陆地、沟通世界的最重要纽带。在这个约占地球表面积71%、约为3.6亿平方公里的蓝色疆域上,我们除了要深深地敬畏它,更应该了解好它,爱护好它,开发好它。

就像中国著名散文家余秋雨在散文《六百年郁闷》中写到的,“郑和的起点本来有可能成为一段历史的起点。如果真是这样,那么,我们的历史和我们自己都将会是另外一个面貌。但是,等郑和最后一次回来,这个码头也就封了。封住的当然不仅仅是码头,还有更多更多的东西,多的一时算不过来”。

与《马可·波罗游记》比起来,600多年前郑和立的石碑可以重见天日,更多的是机缘巧合;但这个碑所承载的自觉自省,是否能够真正镌刻在民族的记忆中,成为我们建设海洋强国的历史底气?

建设海洋强国,就让我们再一次敞开胸怀、扬起风帆,在构建海洋命运共同体的大框架下,投入到海洋的怀抱中,与世界各国一道,走互利共赢的海上安全之路,携手应对各类海上共同威胁和挑战,合力维护海洋和平安宁。

历史上最早记录哈雷彗星的一本书

最早记载哈雷彗星的书,是西汉皇族淮南王刘安及其门客集体编写的《淮南子》。

《淮南子·兵略训》说:“武王伐纣,东面而迎岁,至汜而水,至共头而坠,彗星出,而授殷人其柄。”

译文:周武王讨伐纣王,向东迎着岁星(中国古代称木星为岁星)进发,到达汜水时遇到大洪水,到达共头山时遇山崩。接着有彗星出现,其形柄指向殷,好像要助殷人一臂之力。

据中国天文学家张钰哲推算,这是公元前1057年哈雷彗星回归的记录。

更为确切的哈雷彗星记录是《春秋》:“鲁文公十四年(公元前613年)秋七月,有星孛入于北斗。”这是世界第一次关于哈雷彗星的确切记录。

译文:春秋时期,鲁文公十四年(公元前613年)秋天七月份,有彗星撞入北斗星中。

何妨一学关帝,挑灯清夜读《春秋》!

从公元前240年起,哈雷彗星每次出现,中国都有记载,对哈雷彗星的记录有时是很详细的,其次数之多和记录之详,是其他国家所没有的。

20世纪初,英国人克罗密林和科威耳曾经利用中国古代哈雷彗星记录,跟计算所得的每次过近日点时间和周期相比较;最古记录上推到公元前240年。

五十年代法国人巴耳代在完成研究1428颗彗星的《彗星轨道总集》之后断定说:“彗星记载最好的(除极少数例外),当推中国的记载。”

由于中国彗星史料丰富、连续和较精确可靠,所以在近现代的天体探索中发挥了重要作用,表现出巨大的现代科学价值。

中国人必读的一本书:养大格局,得大自在

尼采曾经说,老子思想的集大成——《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得。

《道德经》的外文译本总数近500种,《道德经》的德文译本多达82种,研究老子思想的专著也高达700多种。《道德经》是中国的,更是世界的。

道是生养万物的本体。“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”

道生出气,气又分化为阴气和阳气;阴阳两气、阴阳交合所生的阴阳之气,加起来就是三,这个三分化衍生出了万物。

道不仅是产生万物的最高存在,还是万物变化运动的规律。“反者,道之动。”(第40章)意思就是万物循环往复的运动变化都是根据道的规律进行的。

道是永恒不变的。万事万物,因为有生,所以就会有发展和灭亡种种变化,而道自身不生不灭。

万物灭亡后,都要复归于道:“夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命”。这个万物的根就是道,道就是万物灭后最终的归宿。

柔,可以说是老子的第一法宝。《道德经》贵柔。柔首先是生命的特征:“坚强者死之徒,柔弱者生之徒。”人和草木都一样,有生命的时候,身体都是柔的,死了以后身体就会慢慢变僵硬。

柔不仅是生命的特征,更是一种“强大”的力量。老子说,世界上没有比水更柔弱的东西了,但是水却最能克制刚强。

老子认识到柔弱的东西里面蕴涵着韧性,生命力旺盛,发展的余地极大,很能持久。故在柔弱与刚强的对立之中,老子断言柔弱的呈现胜于刚强的特性。

虚和静是道的特征,一个人越是接近大道,致虚极、守静笃的功夫就越高。

古人云,虚能容万物,静能生百慧。虚静是道家最为高深的修行和修养。

重为轻根,静为躁君。君在古代意思很丰富,不仅指君王、君主的意思。一个人精神上的主导也可以称为君。老子这里是告诉我们静的作用。常言道,静水流深。内心的静是我们看事情、思考问题的一个基础。静能定,定能生智慧。

老子《道德经》中说,“上善若水”。水总是往低处流。“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”在道家学说里,水为至善至柔;水性绵绵密密,微则无声,巨则汹涌;与人无争却又容纳万物。水有滋养万物的德行,它使万物得到它的利益,而不与万物发生矛盾、冲突,人生之道,莫过于此。

《道德经》上还说,水“居善地,心善渊”。居善地就是说,水常处低下,正是仁厚的善地;心善渊:心态深沉大度,中常湛静。只有如水那样,守住低处,才能做到“居善地,心善渊”。

守得住低处的人,知道自身的渺小,因而懂得敬畏;守得住低处的人,知道自己的欠缺和不足,他们相信“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。守得住低处的人从不讨巧,他们依靠的是自己诚实的劳动,他们明白恬淡从容方能走得更远。

守得住低处的人,收敛、含蓄,就像大海,永远把自己放在低处,但没有人否认它的深邃。

《道德经》里说“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。”“将欲取之,必先与之”这就是要我们看到事物的对立面。

战国时期,郑庄公的弟弟共叔段有不臣之心,私自招募军队,把自己的封地建造的比郑庄公的都城都要大。大臣们一而再再而三的请示郑庄公攻打共叔段,免得其势力强大难以控制。郑庄公都不同意。郑庄公说,“不义不匿,厚将崩厚”,意思是说,没有正义就不能号召人,势力虽大,反而会崩溃。

后来,共叔段愈加骄纵,煽动多个城邑反叛郑庄公,并准备与内应结合,攻打都城。郑庄公的到具体的情报,一举击败共叔段。郑庄公巧妙地运用了老子的智慧:“将欲取之,必先与之”。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

意思是说:三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中,有了车毂中空的地方,才有车的作用。揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿的作用。开凿门窗建造房屋,有了门窗四壁内的空虚部分,才有房屋的作用。所以,“有”给人便利,“无”发挥了它的作用。

做人做事一定要看到“无”的价值。盆子内部是“无”的,所以能装东西;房子内部是“无”的,所以能住人。当然这种无不是绝对的没有,在这里是说无形,看不到的东西,比如信用、道德等等,但我们一定要知道它的价值。

相关资讯

用一本书读懂中国

《中国文化精神》写作于20世纪80年代。那时候,国人思想困顿,文化荒芜,民族自信心低落。如何提振国人的自信心,有勇气和底气去重拾业已毁弃的传统文化,理解接纳汹涌而至的西方文化,是......

上篇:新“八国联军”已逼近眼前

下篇:用一本书读懂中国