山西省人民政府

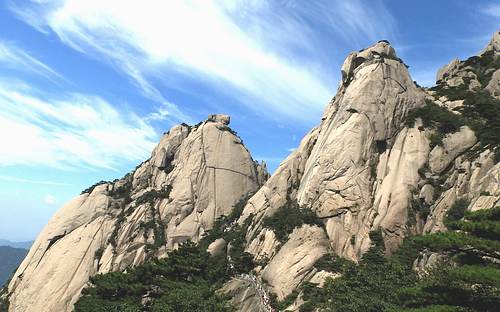

北武当山古称龙王山,集雄奇险秀于一身,是我国的道教圣地,景区植被繁茂,森林覆盖率达70%以上。北武当山兼有泰山之雄、黄山之奇、华山之险以及峨嵋之秀和青城山之幽。主峰四周几乎都是悬崖峭壁,只有一条人造天梯可攀登,天梯约有1450多阶,险峻之处有栏杆铁索,游客每蹬一步都可听到悠扬顿挫的“石音”。山间奇石林立,万斤“龟石”峭立崖畔,用力一推或经风一吹,便摇摇欲坠,令人心惊胆战,所以又称风动石,为我国罕见的景观之一。许多专家以为,北武当山上的“龟蛇石”应该堪称为我国近千处名山自然肖形石中的一流珍品。

登北武当山不容易,但下北武当山更难,有游客叹道华山泰山都难不倒他,应该不会栽在这儿吧……

佳酿虽醇,不可贪杯。不可不知的道教酒文化!

道教在中华民族文化中有着深远和广泛的影响,它的许多思想和观 念,经千百年的延续阐发,已经在中国人的思维方式、生活方式和行为方式上打下了深深的烙印。道教与中国酒文化的关系,也大致如此。

早在道教形成之前,中国远古酒文化就已经非常发达了,以致有商纣王耽于酒色而丧国之说。我国远古神祀宗教深深浸染了浓厚的酒文化特色。远古神祀宗教不但不禁酒,而且把酒作为祭奠神祉的重要供品, 甚至还设有专门掌管宗教活动中敬酒事项的官职,称为“

酒人掌为五齐三酒,祭祀则共(供)奉之。 ”现在出士的殷代古墓随葬品中多有酒具,也是这种事实的照。早期道教受这种文化氛围的影响,并不一概忌酒,至于是否仍然以酒作为祭品,还有待考证。不过道教沿用了祭酒的称号,用来称呼高级神职。

张道陵祖师在蜀中创立五斗米道,设二十四治,治首即称“”。祭酒原为飨宴时酹酒祭神的长者,乃德高望重者才能担任,五斗米道沿用此名, 说明早期道士所行宗教职能与原来的祭酒有相通之处。后来,道士的称谓有了很大的变化,祭酒只成对道士神阶的称谓之一,如道教经书所以称为道士者,以其务营常道故也。道士、神仙道士、山居道士、出家道士、在家道士、祭酒道士六阶

酒,以现代话语而言,是用高粱、米、麦或葡萄等发酵制成的含乙醇的饮料。道教对酒的态度呈现出有趣的两面性,从修道角度而言,道教反对饮酒。如“乱性多因纵酒,损真慎勿伤茶。 ” 又如南宋王庆升撰修丹十戒第五戒是禁酒。 从养生的角度而言,道教又赞成用酒,同样是养疾扶衰在酒(养疾扶衰,固神养炁,酒为百药之长)

即便如此,道士还是主张饮酒应当适量,同上书少斟朱博案酒(前汉朱博,案上不过三杯)

壹、酿酒浪费粮食“盖无故发民令作酒,损废五谷”,“念四海之内,有几何市,一月之间,消五谷数亿万斗制”。

贰、损害身体健康。“凡人一饮酒令醉,狂脉便作”,“伤损阳精”,“或缘高坠,或为车马所克贼”。

弎、 影响正常工作。酒醉之后“买卖失职”,“或早到市,反宜乃归”。

泗、危害家庭。因酗酒“或孤独因以绝嗣,或结怨父母置害,或流灾子孙”。

伍、影响社会乃至天地气。酒醉之后,“或为奸人所得”,“县官长吏,不得推理 ,叩胸呼天,感动皇灵,使阴阳四时五行之气乖错,复旱(干)上皇太平之君之治,令太和气逆行”。

我们从养生的角度对道教饮酒观做个比较具体的考察。总的来说,道门对酒的基本态度是:酒可以喝,但不要过多过频。“夫酒少吃即益,多吃即损。少即引气导药力,润肌肤,益颜色,通荣卫,理气御霜,辟温气。 ” 饮过量则醉,醉甚而吐,不佳。

中荟萃前人经验对饮酒过度的危害以及饮酒中当注意的事项有明了通达的论析:

大醉极伤心神,肝浮胆横,又复招风败肾,毁筋腐骨莫过于酒,饱食之后尤宜忌之。夫好酒之人多患肺气兼风,不尔则腰膝疼痛或膀胱冷疼,课一般耳。

凡饮后不欲大吐,大吐则肝翻胆竭。肝是胆之府,既竭则胆痿,胆痿则心怯, 心怯则多惊悸,夜卧恍惚,尤多健忘,则心神渐散。觉损则服补心丸。凡欲饮酒不欲速,速则冲破肺。肺为五藏之华盖,固不得损。损则多涕洟兼患肺气、 肺痿、咳嗽之疾。若患劳气、风疳、五痔人切忌之。若患风人加之药物浸酒,不令甚醉。饮酒后不欲得饮冷水、冷茶,多为酒引入肾藏,为停毒水,即须去之。多时必腰膝沉重,膀胱冷疼兼患水肿、消渴、挛躄之疾,皆又斯起。饮后不欲一向卧,须使人回转,不尔浸损膀胱、肠胃,但看酒家屋易坏,此益明矣。不问四时常吃暖酒弥佳。若冬月但杀冷而已,不要苦热,热即伤心肺。

……凡空腹,切不宜闻秽恶之物气,及往疾病人家,但饮酒即辟邪毒。……常见人夏月于井中浸酒,冬月即以酥酪和饮之,此为大害,必当入腰膝间为冷症之疾。…… 饮酒不欲风里坐卧,袒肉,操扇,盖缘毛孔悉开,不欲使风入,风入即令四肢 不遂兼风,手足瘫痪等皆由斯得。

从这段引文可以看出,道门中人认为酒可避秽、助药力,适当饮用有益健康,但如果过量,又饮用不当,那危害就很大。所以道门主张: “神仙不禁酒,以能行气壮神,然不过饮也。” 现代医学研究成果表明,道教对酒的态度是科学的。少量饮酒可延缓动脉硬化,预防部分心脏病。大量饮酒损肝,会使心血管疾病大大增加。

大量饮酒还会使人发胖,升高甘油三酯并消耗人体维生素B,从而影响人体对钙的吸收,这对老年人来说,尤为不利。

道教对普通教徒虽然并不严格戒酒,但是坚决反对酗酒。除了主张饮酒适量外,道士们在养生实践中还总结出一些饮酒宜忌:

“凡欲饮酒不欲速,速则冲破肺。肺为五脏之华盖,固不得损。损即多涕洟兼患肺气、肺痿、咳嗽之疾。若患劳风、风疳、五痔人, 切须忌之。若患风人加之药物浸酒,不令甚醉。 ” 饮酒过速,不仅伤身,还容易醉酒,从现代科学而言,饮酒后五分钟乙醇就可进入血液,30—120 分钟时血中乙醇浓度可达到顶峰。 饮酒快则血中乙醇浓度升高得也快,很快就会出现醉酒状态。

“不问四时,常吃暖酒弥佳。若冬月但杀冷而已,不要苦热,热即伤心肺。凡是饮食皆不欲热吃,非独热酒耳。” 酒宜热饮,利于养胃。

空腹饮酒,酒精吸收快,人容易喝醉;而且空腹喝酒对胃肠道伤害大,容易引起胃出血、胃溃疡,最好的预防方法就是在喝酒之前,先行食用油质食物,或饮用牛奶,利用食物中脂肪不易消化的特性来保护胃部,以防止酒精渗透胃壁。

“饮酒不欲风里坐卧,袒肉,操扇,盖缘毛孔悉开,不欲使风入,风入即令四肢不遂兼风,手足瘫痪等皆由斯得。

不读经书,东方禅宗通俗读物荐读

我们现在讲文化自信,中国人的文化自信来自于传统文化。西方所谓的形而上的文化,其实就是哲学。

西方哲学大家,总觉得传统中国文化不作哲学研究。他们觉得儒家思想,是处世学问而不是本源性的思考。

当然,中国传统文化核心自然是儒家文化,却无处不受佛家文化熏染,而骨子里却是道家思想。

儒家思想的著作,我们都读过,“四书五经”里大量的经典文字散落在我们的教材和文学作品里,充斥在代代相传的家庭教育的家教里……

我们想不受其影响是不可能的,而佛家文化对我们“三观”的影响也是无孔不入的,但我们对佛家的经典却知之甚少。大概极少数人读过心经、金刚经……

蔡志忠其人我并不太了解,多年前偶尔读了几本《蔡志忠禅悟系列漫画》,至今仍念念不忘。蔡先生的妙笔生动地演绎了他对佛经的禅悟。

读起来有“润物细无声”之感,笔触细腻,行云流水浅显易懂而富有现代诠释,可谓是禅趣盎然,读之有清风明月般的新鲜感受。

蔡先生的漫画很高产,我也只读过几本。读起来有趣,有趣。

易中天老师的中华史有自己的角度,有西方学者的综合性思维模式的运用,读起来也畅快,希望易老师笔耕不辍,不断出新书。

禅宗兴起这本书,也延续了易中天老师善于将世界史与中国史相结合的特点,想知道禅宗与拜占庭和阿拉伯有什么联系吗? 一起去读吧。

佛教中国化成了禅宗,禅宗的大师们也各具个性,结合易老师的通俗化的语言,你会喜欢上这些可爱的大和尚的。比如大众最熟知的六祖慧能,除了那首禅师,你还知道他的什么呢?一起来读吧。

浅显的行云流水读过了。学术的,理论的也有不晦涩难懂的。深入了解禅宗思想与中国文化,我推荐推荐这本《禅宗与道家》。

南怀瑾是国学大家,对他的印象就是“儒释道”三教思想的贯通。这本书就是如此,结合中国两汉、魏晋时期的历史背景,文化传承,对禅宗在中国的演化与发展作了解读,却又很通俗易懂。

提到了南怀瑾,怎么能不说李叔同。

李叔同为人熟知的另一个名字是弘一法师。一位传统知识分子,真的出家为僧。这是南怀瑾比不了的。(个人观点哈)

本书收录了李叔同一些浅显而耐人寻味的书信、演讲、格言,包含为人处世的真如智慧和佛徒对佛教的一些疑问,这是李叔同说禅的精粹,能够指导普通人修身做人,调节心灵。

晚年的李叔同潜心修佛, 也埋头著书。从禅宗思想中为我们解释生活里的痛苦与烦恼的原因,启发我们“明心见性”,快乐地生活。

说到“禅”,你不得不提日本这个国度。

在地理大发现之前的,相当长的历史里,日本都是作为“世界”的尽头而存在。所以,任何一种文化传播到日本之后就都到了尽头。

于是,日本就把这种文化发展成一种“道”。比如武士道、茶道、剑道……类似的书籍有很多,今天给大家推荐一本《箭术与禅心》。

这本书讲的故事很简单:一位德国的哲学研究人员来到日本学禅。拜在日本射箭大师的门下,在学习的过程中,师傅引导哲人一步步找到了那个“他”,那个能让人连续两支箭都射在同一个点的“他”。

我们在无数的影视、文学、戏剧中看到或读到,禅与禅宗的关系。

似乎,每位参禅悟道之人,都在品茗。每位品茗之人,都在感受佛意。茶之美,在于禅茶一味?

作者是美国人,喜欢研究介于中国与日本之间的文化地带。

这个研究角度很好,介于中日之间,最贴切的就是茶,就是禅宗了。

既然反复提到了日本的茶道,似乎不给大家推荐一本书是说不过去的。影响日本文化最深的外来文化有哪些?

儒家与佛学。儒家思想是结合了禅宗的儒学。佛是结合日本人性格的日式枯禅。

上面我提到的武士道、茶道之外,作者还解读了禅与日本艺术的关系。

这种日式的极简风格,也体现在了日本的建筑、装饰之风上。

这本《禅与极简生活艺术》让我们认识了日本“枯山水”园艺代表人物——枡野俊明。

这位名字不知道怎么读的日式园艺大师,是日本佛教正传曹洞宗古刹建功寺第十八代住持。禅师是闻名世界的禅庭院设计大师。

设计,就是文化,就是哲学。极简生活,就是做取舍,就是跟自己对话,认识自我!

禅的境界,就是不贪,不贪方得智慧!(你悟了没有?)

上面已经提到过日本禅学大师铃木大拙的著作了。索性不怕大家说我“汉奸”,再推荐一本大师的作品。

一个人能给自己改名叫“大拙”,你就知道他喜欢佛学。

当然,作者是享誉世界的大师级人物。给大家推荐的这本书也是其成名作之一吧。网上介绍这本书的帖子很多,我这里分析不出个花儿来。

我只说两点。第一,凡是大师,都能从本土文化的角度,向西方世界解读本土文化,却又能让西方人听得懂,而不是套用西方的哲学框架来解读。

第二,凡是大师,都能从本土文化中找到本土文化相较于西方文化的优势。作者也发现了西方文化中所谓“自由”的问题。

所以,你不得不佩服大师,向大师学习。

这是一本被书名耽误的好书。第一次看到这个书名,大部分人会觉得新奇,却不想翻开来看,因为我们会觉得它会是哲学类的学术专著,一定晦涩难懂,不然就是哗众取宠。

但这本书却是十足的畅销书,既然畅销,必然通俗,必然亲民,一定不只是哗众取宠。

它讲的其实是一位哲人骑摩托车横跨美国大陆的故事,但它也是哲学书。

让我总结一下这本书的主旨?禅学需要修行,至于是苦行化缘,还是摩托骑行,您随便。