心安即是归处:向季羡林学习如何理解人生

生年不满百,常怀千岁忧。忧是人生在世难以挥去的重要问题,其萦绕之久,旁及之广,怕是称得起问题之最。鉴古识今,不管有意无意,上至达官卿相,下及庶民凡夫,这也是每个人都回避不了的问题。

在琳琅满目的解忧方、处世法中,季羡林的《心安即是归处》卓然豁人耳目,洗心清神。全书淡定从容,文检质丰,作者以通透之心,智慧之眼,阐乎深意于笔端,发乎深情于纸上。

开卷首篇即是《人生》。季老发问,“什么叫人生呢?我并不清楚。”并进而推断,“不但我不清楚,我看芸芸众生中也没有哪一个人真清楚的。”如果连季老这样一个在人生中滚了八十多个春秋,头顶众多光环的泰斗大家都弄不明白,那我辈凡夫俗子岂不更是糊里糊涂度日了?这并非季老故弄玄虚,而恰是事实所在。如人饮水,冷暖自知。从个体来讲,每个人都有不同的人生体验,难以一概而论。但这并不妨碍从宏观上对人生问题的哲学思考。

“人生于世,必须处理好三个关系:人与自然的关系,人与人的关系,人与自己的关系,也就是个人思想感情矛盾与平衡的问题。这三个关系处理好,人就幸福愉快;否则就痛苦。”季老提出的这三个关系,从外向内,由大及小,层层逼近人生在世的立论支点——首要的是处理好与自己的关系。大家不愧为大家。一下子就抓住问题之核,如剥春笋,娓话家常,晓畅明白却又深刻隽咏,令人春风拂面,醍醐灌顶。

处理好三个关系是过幸福人生的手段,过幸福人生是处理三个关系的目标。季羡林遍尝酸甜苦辣悲欢离合,对人生的参悟圆融无碍,臻入化境。《心安即是归处》收录的文章大都是季老望九之年的随笔小札,文字诚恳,见解深邃,通读全书,真如聆听长者谆谆面授,对追求幸福人生颇多启迪。

季老的座右铭“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑。”幸福人生,就要一切顺其自然,放下得失心。

无独有偶,著名的翻译家、文学家杨绛先生也曾有此心境和感悟“我们曾如此渴望命运的波澜,到最后才发现:人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容。”

季、杨两位先生顺其自然,绝不是消极避世,相反他们都是以入世的精神做出世的事业。淡定也好,从容也罢,其本质首在于安心处世。

有一则禅意故事,一个小和尚问得道高僧:我整日用功,挑水时想着念经,劈柴时想着念经,吃饭时想着念经,就连睡觉时也想着念经,可是这么多年了,在念经上还是长进不大,您有何高见?高僧淡然回答到:挑水时挑水,劈柴时劈柴,睡觉时睡觉,念经时念经,自然会有长进。

”牵连,被贬谪到岭南荒僻之地,歌妓 随行。北归之时,苏轼于酒席间问柔奴“试问岭南应不好”,柔奴一句“此心安处是吾乡”,令苏轼大为感动。历经岁月的淘洗,这种看似平淡,实则深刻的处世哲理依旧熠熠闪光,

对自己的文字,季老说“读者真正能从我在长达八十多年对生活的感悟中学到一点有益的东西,那我就十分满意了。”读《心安即是归处》,收获的益处绝不仅是一点,而是难以言语形容的丰盈。

心安即是归处

这本书也不知道是什么时候买的,后来一直放在那里,没有拆封,这次带书回去看就拿了,应该是去年买的

这本书是季羡林大师之作,真的看完受益匪浅,学到了很多。季老真的很可爱,用各种诙谐的语气,文字表达自己。季老爱养猫,有好几只猫。一个特别真诚,谦虚,满腹经纶的大师,这本书季老为我们讲述了日常生活中遇到的问题:道德绑架,为人处事,旅游心得,更有关自己一生走来的得失,还有人对于尽头的看法,日常伦理。

“纵浪大化中,不言亦不惧,应尽便须尽,无复独多虑”,这是陶渊明的诗,更是季老的座右铭,对于人生应顺其自然,随遇而安,当到了尽头,用不着左思右想,我是特别赞同的,对于人生,对于生活,应当边走边看,不颓废,不抱怨,迎难而上,乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海,乘风破浪的时候总会离开,只管迎风而上,总会到达碧海青天。“人生不能没有爽朗的笑声,我希望能在真正的自我中,始终保持不断创造新事物的创造性和为人们为社会做出贡献的社会性”这是季老读的一本书中人生箴言的语录

对于撒谎和说谎话也有含义,季老认为,撒谎有益于自己,而说假话并不一定害于别人,有则彼此两则,对拒绝,在现实中不可能说:“我不参加,我不想吃”更多的人会选择含蓄的说:“我有的,我吃饭了”既保全了面子,又不让双方尴尬,两全其美嘛。网络上有句流传的话:“真诚待人,真的很难吗?不喜欢为什么不说呢?”是啊,为什么不说呢?当然要说,但要含蓄的说。但更容易被人误解为内涵,阴阳(所以应当少说多做)假话,不可避免,但也应适当在合适场合地点说。

让我感触最深的是“傻瓜”一篇,天下哪有傻瓜,只有看不懂,看不透“傻瓜”的傻瓜,在世界万物,为人处世中,我们会碰到不同的人事物,可能觉得他她它傻,但又何尝不是有更大的算盘,有更多步棋子,只是你没看透罢了,不自作聪明,不把别人当傻瓜

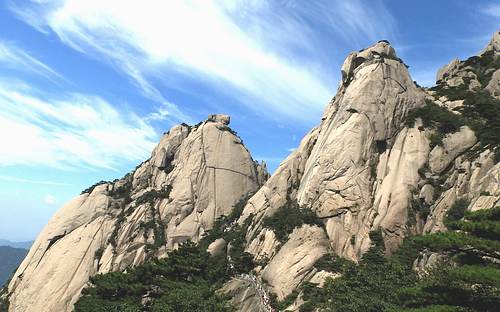

季老这本书中不但写人处事,当下,看心,还写了旅游时的风景,季老旧事,旧处的风土人情,人情世故:哥廷根,天地奇土馆。太多太多,太美又太多令人感叹

我特别喜欢季老的一句话,人活太久了,对人生的种种相,众生的种种相,看的透透彻彻,反而鼓舞时少,叹息时多,但别担心,心安即是归处,向心而行,永随光明

读季羡林真实的人生感悟,看心安与历经世事之分享

翻开如水墨画般的书籍封面,看独属于季羡林风格的漫画人物,隐坐在一张长方桌前,背后是水墨着色的枝桠树叶,茂密的树叶成为浓墨在人物背后,浅色长袍,一顶帽檐盖住人物面容,却可以看见端坐的人手握着一杯茶盅,细细品茶,在长方桌前,面对人物的地上端坐着一只小猫,小猫背对着我们阅读者,而正对着封面中的人物。

季羡林三个大字用淡墨印在下方的白色页面里,配合上书籍本身的书名《心安即是归处》,一只淡然的水墨特色的风格映入脑海,留下淡淡的风韵。

这韵味除了人生岁月沉淀的睿智,更有着恬淡与世事沧桑之后的沉静自如,心安即是归处,恰如其分地把那份人生阅历以简练的文字,沉着的态度,睿智的文字呈现出来。

就着这份心境,我们一起来看看季羡林呈现得如水墨风情里的睿智画面:

在书页里面便看见一幕彩色插画,这插画带着极为鲜明的季羡林风格,那个看不见细节面部的人物,带着极有特色的檐帽,着乙烯长衫,静坐在长棋上,四角圆桌上,摆放着茶具,空旷的背后,层次分明的绿色芦苇,将一幕带着生机却又平静的画卷淡然呈现于眼前。

这种平静于质朴中,有着通透的状态,这画作下方静静地缀着两行字:

这样一行字,让我们就着画作里的生机与淡然,形成了极为鲜明的自思涟漪,犹如心田落下的一滴甘泉,清冽入心脾,久思静默于阅后。

无论季羡林有怎样的标签:东方学大师,语言学家、文学家、教育家、佛学家、国学家、翻译家等。都回归到最简单的心安处,就是一个具有通透朴实人生境界的老人,带来属于他的一份人生感悟,关于对人生,对生活点滴,对心理情感的只言片语,汇集在这一本书里,隽永悠然,带着一种人生沉淀,如实呈现着。

在前面三四个章节里,更多的是对于某个观点或现象,抑或是对他人书籍着一些序,表达得更多基于某个语义,现象,概念的观点陈述,而在第五章则更多的呈现了对生活点滴的情感体验,这份情感表达,在描写那只叫咪咪的文中,格外的突出。

无论是咪咪这篇文章,还是后面的老猫与咪咪二世,都以更为接地气和生活真实的描述了陪伴老人的猫咪生活。细节里,无论是内心情感的如实陈述,还是从记忆里对于猫咪的刻画。阅读中的我们,都不自知地被那种真实的纯粹的情感所感染。

在写猫的过程里,在那些细节文字的缝隙里,时而会隐隐流露出老人对于生命的微妙的脆弱、彷徨、孤寂还有真实的表达,它让我看见心底里的那份真,没有道理陈述的教导,而是一个走过时光世事之后的一个人,和我们聊一聊他生命中养着的花花草草,猫猫这些小动物。

就这样的一些点滴,把人性的共鸣一起勾勒出来,就着这些平凡的生活细节,我们更走入这个真实纯粹的老人心里,去看见,去领悟.....

到了后面几个章节,无论是灵魂独立,不畏孤寂,还是生如夏花,死如秋叶,抑或是我的人生信条:真实,都在更为自如的将季羡林先生内心里对于时光中的感悟,细细呈现出来。

最为印象深刻的有从八十述怀,九十五岁初度,两篇文章间相隔了15年,然而这十五年,无论是八十岁时写对于年龄和生命的回忆,还是九十五岁对于生命与时光的阐述,都透露出了一种对生命积极的生机活力。

从文字间并不是如知道自己死期将近的一种无奈颓靡,恰恰相反,蕴含着一种感恩,活力和对自我的勉励,勉励在生命中可以以一种相期以茶的自如,面对生命里的时光。

我总想,一个人在年轻时大抵会觉得五六十岁是个很漫长的时间,然而正如作者在八十述怀里描述自己在走过五十之前是并没有太多大的感觉,觉得那是自己精神面貌最好的时期,没有感觉到一点苦,而过了五十,似乎春梦一场,不容他反思与踟蹰,却也是他一生写作翻译的高潮时期,再之后又仿佛飘渺春梦一场,到了八十岁,然而即便如此,也在文字间看见那种:

季羡林先生在其间昂扬走上前的心境,让八十这样的时光记录点,依旧充溢着勃勃生机,而我们在一篇篇散文描述中,看见的不仅仅是他《心安即是归处》的恬淡自如,更是将生命底色中的生机与昂然,以一种极为真实温馨纯然的方式,呈现眼前。

年龄与时光永远不是最重要的活着的要素,最重要的是我们以怎样的心境和态度去面对我们自己的生命,让人生得以不荒废,愿你我皆共勉!